FRANÇOIS COMINARDI

LE PÈRE FRANÇOIS COMINARDI

UN HUMAIN PARMI NOUS

Voilà trois ans que le père François Cominardi a changé sa façon de vivre. Physiquement, l’homme est décédé le dernier jour du mois d’avril 2005, le mois du Patrimoine et de la Terre. Réellement il continue à poser problème, à habiter la mémoire de cette ville énigmatique d’Aïn Séfra, plantée au pied du djebel Mekhter comme une soumission à la grandeur de la nature. Comme signe de cette soumission, une sagesse devenue légendaire, un sens de l’humour presque spontané et le culte de l’amour que seule la poésie sait s’en réclamer, se lisent dans le regard des habitants de cette ville au destin capricieux.

S’y lisent aussi des contes qu’ils demeurent seuls à savoir livrer aux oreilles attentives, puisés dans la seule vie, juste en regardant autour de soi, en écoutant le grondement des crues de l’oued Tiout du temps où il pouvait encore gronder. Du temps où le petit ksar vivait de ses jardins plantés en pleine préhistoire dont témoignent les gravures rupestres, signes des temps et de la présence humaine, pour lui conserver sa fraîcheur. Et l’on comprend parfaitement la profondeur des mots qui décorent les soirées où le thé, au lieu de perpétuer son rituel devient un simple prétexte pour dire comment l’on s’y est pris pour traverser le temps. Et l’on comprend les pâturages que les anciens décrivent avec une petite boule au fond de la gorge, juste de quoi faire couler une larme discrète qui épouse les sillons du visage, pour échouer dans le mouvement lent des commissures. François Cominardi s’incrustait dans le décor de ce peuple de la steppe comme une rose dans le sable.

L’homme n’aurait jamais tenté une quelconque conversion des hommes à sa religion. Père blanc de l’ordre du cardinal Lavigerie, fondateur de la mission d’Afrique, il se considérait comme un pèlerin du bien cherchant le bonheur dans les coeurs, au fond de cette humanité qui ne laisse au bonheur que peu de place. Une générosité disponible pour enraciner des métiers dans les mains des jeunes et leur éviter d’aller trop loin chercher ce qu’ils peuvent trouver au seuil de leurs portes pourvu que quelqu’un les aide à les ouvrir.

C’est que l’homme a connu les privations de l’absence d’un père qu’il avait perdu à l’âge de cinq ans, compensées par la douceur d’une mère qui l’a, malgré la faiblesse de ses moyens, accompagné jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en philosophie.

Il suivra alors son chemin jusqu’à son ordination en qualité de prêtre à Carthage, un signe du destin des voyageurs du lointain. Grâce à son sens de l’effort, il apprend la langue arabe en Tunisie, avant de rejoindre le Liban pour professer au séminaire de Rayak. Mais il reste attiré par l’Algérie. El-Oued, Laghouat et enfin Aïn Séfra pour diriger un centre de formation et découvrir sa passion pour l’histoire à travers les gravures rupestres, qui longent ce que l’on nomme la «Route des ksours» par défaut de langage.

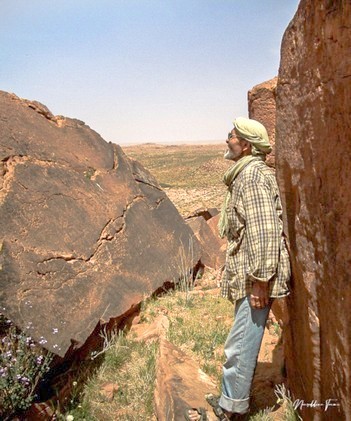

Gouiret Bent Saloul - Photo prise le 12/04/2014

Cette passion lui permet plus tard d’obtenir un diplôme de l’Institut de paléontologie humaine de Paris pour son mémoire sur les stations rupestres de l’Atlas saharien algérien, à Gouiret bent Saloul. Il met ainsi en valeur 9.000 ans d’histoire qui permettent de reconstituer le mode de vie à l’origine des populations de la région. Cet amour pour l’ancien le mène vers la restauration de la mosquée du Ksar Chellala datant du XVe siècle, avec le soutien d’une association lancée grâce aux jeunes de ce ksar.

Sa passion pour l’écologie le pousse à s’intéresser au processus de désertification et préconiser, grâce à ses recherches, la plantation d’un arbre capable d’enrayer l’ensablement. Un travail de fourmi lui permet de faire l’inventaire de la flore steppique. Il classe sur fiches tous les articles de revues et de journaux concernant la femme en Algérie. Il a en outre manifesté un intérêt pour l’histoire de Cheikh Bouamama, ou encore Isabelle Eberhard, écrivaine suisse d’origine russe, convertie à l’islam, emportée par les eaux de l’oued de Aïn Séfra après avoir été affaiblie par le paludisme. Cominardi avait ou plutôt a toujours cette odeur de thé qu’il distribuait aux malades de l’hôpital de Aïn Séfra ou encore une odeur de chorba, qu’il leur servait durant le mois de Ramadhan et qu’il faisait préparer par les familles. Cette générosité qui fait la grandeur des grands les plonge dans la mémoire collective comme dans un baptême.

Elle ne permet de voir que leur grandeur acquise au prix du don de soi. Au prix du travail et de la persévérance. Il en reste souvent des images qui façonnent le regard et l’attendrissent. Les grands ne meurent pas, ils vivent autrement en ceux qui les ont connus, approchés, écoutés ou lus. Ils vivent par le texte et ce qu’il transmet à son prochain. Les dunes s’en souviennent aussi à Aïn Séfra. Un peu plus loin à Rouis Edjir, l’histoire a donné raison à Cominardi en révélant que des dinosaures, découverts au hasard du pétrole, vivaient là et leurs ossements sommeillaient dans l’attente du hasard.

Les souvenirs de ses actes dans une région où l’on sait se souvenir des actes nous renvoient à cette impérieuse nécessité de moralisation de notre vie. Dans le prolongement de François Cominardi et des passions qui l’ont fait vivre.

Paru dans le quotidien d'Oran

Mon ami le Père Raymond lors d'une escapade

à la station rupestre de gouiret bent Saloul

Photo prise le 12/04/2014

AÏN SEFRA SE SOUVIENT DE SON FILS FRANÇOIS. COMINARDI

Une soirée commémorative a été organisée dans la soirée du jeudi à Ain-Sefra à la mémoire du père François Cominardi. Dans une communication faite lors de cette veillée, I’intervention de Khelifa Benamara est à elle seule un devoir de mémoire envers le père Cominardi.

Cet homme, membre de la Communauté des pères blancs, fondée au siècle dernier par le cardinal Lavigerie, va s’occuper d’un secteur essentiel de l’économie : la formation des jeunes aux différents métiers et c’est ainsi que sous la direction de François Cominardi, un centre d’apprentissage voit le jour, d’où sortiront des centaines de mécaniciens, électriciens, soudeurs, plombiers, peintres, maçons, menuisiers, etc. Cominardi, qui n’est alors qu’un jeune homme débordant de vitalité et de bonne volonté, s’investit tous azimuts dans les actions caritatives en se rapprochant, en toute humilité, des couches les plus défavorisées de la population. “Ce sont des centaines de gens de Aïn-Sefra qui, mieux que moi, pourront témoigner de la constante disponibilité et de la générosité de l’homme”, dira Khelifa Benamara, romancier auteur de Grande Mue.

Au milieu des années 1960, une autre facette du personnage se révèle : Cominardi s’intéresse à la préhistoire. A partir de 1967, se succèdent des découvertes de nouvelles stations rupestres dans le Sud/Ouest, notamment dans les régions de Tiout, Boussemgnoun et Arbaouat et ses communications sur les outils à graver, notamment au bulletin de la société d’archéologie et de géographie d’Oran. Ses recherches sur le terrain aboutissent finalement à l’élaboration du mémoire présenté à I’Institut de paléontologie humaine de Paris en 1980, une somme de travail impressionnante des recherches de fonds que n’ont pu mener des chercheurs pourtant plus réputés, qui I’ont précédé, parce que ne disposant pas du temps suffisant. Dans ce remarquable mémoire Cominardi apporte des informations essentielles, des hypothèses pertinentes et parfois un nouvel éclairage sur le néolithique. Il y traite de problèmes ardus relatifs à la question de datation, comme, par exemple, le problème de superposition de gravures, établit une carte réactualisée des stations existantes, effectue un recensement détaillé du bestiaire du préhistorique, situe les proportions de représentation de l’espèce humaine par rapport à l’espèce animale, donne des informations importantes sur l’environnement des gravures, aux différentes époques, définit de nouveaux traits de gravures, propose de nouvelles théories sur l’outil à graver, dégage des pistes de recherches originales relatives à la signification des scènes et à la position des personnages gravés. Grâce à cet homme patient et particulièrement méticuleux I’on dispose à présent d’indications de grande valeur sur l’appartenance radicale des gravures et donc sur la population qui vivait au Sud/Ouest aux millénaires précédents. La présence des dizaines de nécropoles du tumulus atteste, certes, d’une sédentarité très ancienne dans la région. Le mérite de Cominardi en la matière a été, grâce à de longues et patientes fouilles sur le terrain, notamment à Chellala Dahrania, étude publiée par la revue Lybica, Paris, 1994, de démontrer qu’il y a une ressemblance frappante et donc une continuité très nette entre les vestiges d’habitat de la fin du néolithique

M. Zenasni

PERE FRANÇOIS COMINARDI 1929 - 2005

Le 30 avril, fête de Notre-Dame. d'Afrique, le Père François Cominardi nous a quittés, à Bry sur Marne où il était soigné d'une récidive de cancer. Ce jour marquait aussi la fin d'une longue présence des Pères Blancs à Aîn Sefra. Est-ce un signe de ce que la Vierge Marie va continuer en ce lieu le travail de tant de générations de Pères?

François était une riche nature dans son originalité, un missionnaire d'un dévouement sans limite, un confrère enjoué et passionné, qui a marqué par sa personnalité tous ceux qui l'ont connu.

Né en 1929 à La Cluse, dans le Doubs (France), il était l'aîné de deux frères et d'une sœur. Dès l'âge de 5 ans, il a la peine de perdre son père. C'est sa mère, profondément chrétienne, qui a le mérite de les élever, non sans peine et sans courage, car la famille n'est pas aisée. François fait une bonne partie de ses études au petit séminaire de Reray, à Aubigny, dans l'Allier. Après qu'il eût obtenu son baccalauréat de philo, sa mère aurait bien voulu le garder pour lui venir en aide, mais François, depuis son plus jeune âge, désirait se consacrer à la prêtrise et à la vie missionnaire. C'est de grand cœur qu'elle donne son consentement au départ de son fils, comme elle le fit encore pour son autre enfant, Jean-Christophe, qui deviendra franciscain et auquel François était très attaché. Celui-ci va donc se former à Kerlois de 1949 à 1951, au noviciat de Maison Carrée en 1952, et au scolasticat de Thibar de 1953 à 1955. Il est ordonné prêtre à Carthage en 1956.

Pendant cette période de formation, ses professeurs notent une bonne intelligence, aidée par une excellente mémoire, une imagination fertile, ainsi qu'une grande facilité pour décrire une petite scène. Assez sensible, très serviable et adroit au plan pratique, il était apprécié et aimé de tous ses confrères. On note cependant une certaine apathie de caractère qui laisse quelque inquiétude à ses formateurs, de même qu'un petit côté rude et bourru avec ceux qui travaillent avec lui. Mais tous signalent ses efforts et son esprit d'obéissance face aux remarques qui lui étaient faites. Et de fait, quel changement avec celui qu'on a connu par la suite!

Les pères Cominardi et Gagnon Avril 1956

Durant son scolasticat, on note également la facilité avec laquelle il s'est mis à parler le dialectal, grâce à l'ardeur de son travail et à sa bonne mémoire, ainsi qu'à son don de contact avec le monde arabe auquel il veut se consacrer; on sent déjà en lui toutes les qualités pour une mission en Afrique du Nord.

Après son ordination, il est envoyé au Liban, comme professeur au petit séminaire de Rayak mais il exprime son désir de venir en Algérie. C'est là que va s'écouler presque toute sa vie. Après 3 ans d'études d'arabe à la Manouba, en Tunisie, il est nommé successivement à El Oued, Laghouat et surtout Aïn Sefra où il assure la direction du Centre professionnel et lui redonne toute sa valeur. On reconnaît alors en lui un homme de forte volonté, un travailleur acharné, capable de se passionner sur un sujet donné, organisé et méticuleux dans ses recherches qu'il classe sur de multiples fiches et qui lui font aborder l'un après l'autre toutes sortes de problèmes. Il sait d'ailleurs les présenter au public avec beaucoup d'intérêt par des conférences et des projections de grande qualité.

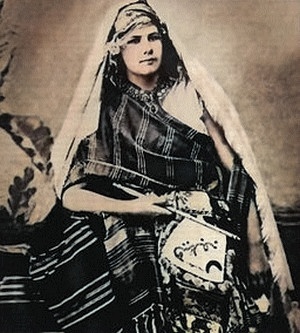

Il devient connu surtout par ses études sur les gravures rupestres du Sahara et il obtient un diplôme à l'Institut de paléontologie humaine de Paris pour son mémoire sur les stations rupestres de l'Atlas saharien algérien, à Gouiret bent Saloul. Il peut ainsi par ses observations retrouver le mode de vie et l'origine des populations de cette période remontant à plus de 9000 ans. Il s'intéresse successivement avec le même enthousiasme communicatif à d'autres sujets comme la restauration de la mosquée du Ksar Chellala datant du XV° siècle, avec le soutien d'une association lancée par lui et les jeunes de ce ksar. Il s'intéresse également au problème de la désertification du Sahara et préconise avec force la plantation d'un arbre capable d'enrayer l'ensablement. Il collectionne et classe sur fiches tous les articles de revues et de journaux concernant la condition de la femme en Algérie, laissant ainsi une précieuse documentation. À d'autres moments, son intérêt le dirige vers l'histoire de personnages comme le Cheikh Bouamama, ou Isabelle Eberhard, cette femme de lettres bien connue décédée à Aïn Sefra.

Isabelle Eberhardt

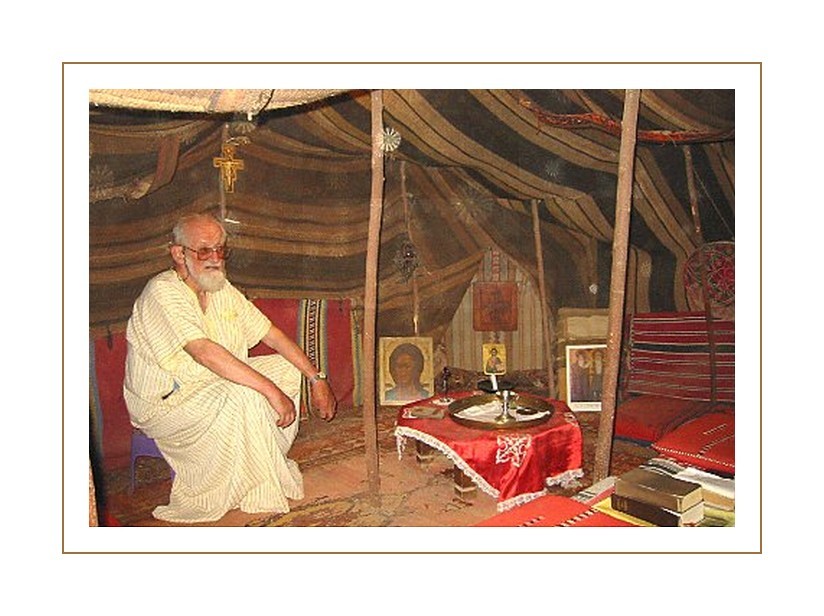

Les dernières années de sa vie, il les passe seul à Aïn Sefra, dans des conditions d'austérité qui auraient peut-être rendue difficile la vie de communauté, mais très aidé par une famille voisine. Ses confrères les plus proches sont à plus de 500 km, à Ghardaïa. Il aime rejoindre de temps à autre les Petits Frères de Jésus, à El Abiod Sidi Cheikh, moins éloignés, et auxquels il peut assurer la messe. Chez lui, il a son lieu de prière, une tente de nomade (photo ci-dessus) qu'il a installée dans une pièce d'entrée et où il passe de longs moments auprès du Seigneur

"Seigneur, tu m'as semé sur cette terre algérienne. C'est là par ta sainte présence que tu me demandes de témoigner de ton amour. Donne-moi, comme toi, d'aller jusqu'au bout de l'amour, celui qui donne sa vie pour ses amis." François C.

À cette période, François se dévoue auprès des malades de l'hôpital de Aïn Sefra. Il réussit à former un petit groupe de volontaires pour apporter du thé aux malades démunis, ou, en période de ramadan, la chorba (plat algérien) préparée par une trentaine de familles. C'est là qu'il découvre la valeur de la compassion pour tous ceux qui souffrent. Il en fera part dans un écrit qui nous est resté. C'est là aussi que, de plus en plus attiré par la 'lancinante question de l'islam', selon l'expression du trappiste Christian de Chergé, François devient sensible à la richesse intérieure de certaines des malades, comme cette dame qui, à l'âge de 7 ou 8 ans, avait reçu une illumination sur la transcendance de Dieu et qui en vivait toujours. On se rappelle surtout la jeune Soumia, atteinte d'un cancer, qu'il a accompagnée jusqu'à sa mort, et qui a laissé des poèmes admirables sur sa soumission à Dieu.

En 2002, François est obligé de rentrer en France où il est opéré d'un cancer. Sur ses instances pourtant, il revient à Aïn Sefra et reprend son activité auprès des malades. Mais deux ans après, on l'oblige à revenir d'urgence à Paris suite à une récidive dont il n'a pas conscience. Il a eu du mal à accepter ce retour. Malgré les soins, son état s'aggrave, et c'est à Bry qu'il termine sa belle vie de missionnaire en terre d'islam. La messe des funérailles est célébrée par son frère Jean-Christophe, au milieu de tous les confrères de Bry.

L'HOMMAGE A SOUMIA (Par le père François Cominardi)

Soumia, 17 ans et demi, lutte depuis trois ans contre un cancer des os. Malgré trois opérations le mal se généralise.

Elle se sait condamnée à brève échéance et, bien que croyante, elle redoute la montée de la souffrance : "Plutôt mourir

que de souffrir autant".

Elle est hospitalisée et toute une équipe médicale l'entoure de soins affectueux, en soutenant son courage et sa foi, en veillant

à ce qu'elle ne manque pas de calmant pour atténuer ses douleurs. Parfois cela va mieux, elle veut écouter de la musique, lire

Hayat, faire des mots croisés, regarder la télé...Parfois on la trouve prostrée, engourdie par les drogues...Souvent elle gémit, et

même crie sa douleur. Estomac, foie, poumons, le mal est partout.

Un matin, je la trouve au plus mal. Elle se sent mourir. Je la reverrai toujours prononçant de toutes ses lèvres sa profession de foi,

sans qu'aucun son ne sorte de sa bouche, ses grands yeux tournés vers le ciel, avec une concentration et une solennité extraordinaire.

Je lui tiens la main, accompagnant sa prière : "Soumia, Dieu, le Miséricordieux, plein de tendresse, t'attend, il est prêt à t'accueillir".

Elle approuve d'une pression des doigts.

Le 25 Mars 1999, Soumia est partie vers son Créateur : Foule énorme au cimetière. Huit jours après, sa maman me confie le petit

cahier sur lequel elle avait transcrit trois poèmes, écrits depuis qu'elle se savait condamnée (voir encadrés).Ce sont ces poèmes qui

tracent en filigrane tout le parcours spirituel extraordinaire de cette jeune fille. Mais essayons de pénétrer, avec ce qu'elle nous a

laissé par écrit, dans le mystère de ce qu'elle a vécu au plus profond d'elle-même. À 15 ans une jeune fille a la vie grande ouverte

devant elle : elle rêve de son avenir, de l'amour d'une famille. Dans son corps et dans son cœur il y a des énergies nouvelles et elle

est naturellement toute penchée vers le futur. C'est la nature des choses...

Pendant son adolescence, Soumia fait par contre une expérience très différente : atteinte d'une maladie très grave, un cancer des os,

qui se répand vite dans tout son corps, elle connaît bientôt la crainte, l'angoisse, les va-et-vient vers l'hôpital, les soins douloureux,

l'interrogation sur l'avenir.

La plupart des adolescentes algériennes ont un cahier ou un album, où elles conservent documents, photos, lettres, textes, etc.

qui leur sont chers. Soumia ne fait pas exception.

Elle se confie à son cahier, comme l'on se confie à une amie intime, à qui on livre ses sentiments et ses pensées les plus secrètes :

"Le temps a changé ma ressemblance et a dispersé mon savoir. Il m'a fait perdre ma beauté et ma jeunesse.

O temps tu m'as trahi." Il faut dire que Soumia avait confiance en l'équipe médicale qui s'occupait d'elle.

Il lui arrivait peut-être de laisser sortir un mot, un soupir, quelques phrases qui révélaient son état d'âme, le désespoir qui s'était

emparé d'elle. Peut-être même a-t-elle fait lire à I'un ou à l'autre ces réflexions sur le cahier. Un médecin lui répond par écrit :

"Ce que tu as appris dans ton épreuve, les autres mettent de nombreuses années de leur existence à le comprendre".

Sur le papier, des traces de larmes nous révèlent que cet écrit a dû faire une grande impression sur Soumia.

Est-ce là que commence la remontée vers l'espérance ? Peut- être. Dans le deuxième poème, le ton change : Soumia semble regarder

en face sa maladie, et même la mort inéluctable devant elle, mais : "Ma douleur ne vient pas d'un amour éperdu, ni d'une passion,

mais du Seigneur des mondes". Et plus loin : "C'est toi Seigneur, notre berger, notre bienfaiteur, celui qui nous fait vivre et mourir".

Plus le physique cède devant le mal qui avance, plus l'esprit se ressaisit : lucidité, courage, douleur acceptée, foi, jusqu'à

"L'éclat de mon espoir", comme elle a voulu titrer son dernier poème : "Dieu m'a donné ma suffisance de foi…Sois la bienvenue, ô mort !

Je n'ai pas peur de toi, mais de la rencontre de mon Seigneur".

C' est dans ces dispositions que Soumia est partie à la rencontre de son Seigneur. L'impact de ces longues semaines de souffrance

et de courage de Soumia a été très fort sur tous ceux, parents, amis, personnel hospitalier qui l'ont accompagnée jusqu'au bout.

Soumia, nous garderons le souvenir de ton douloureux sourire au cours de ton épreuve et de ta foi lumineuse.

Puissent ces quelques poèmes que tu nous as laissés, nous aider à affronter la vie avec plus de courage... tant il est vrai que ce sont

ceux qui vont mourir qui nous apprennent à vivre.

Par F.Cominardi

AÏN SEFRA - HOMMAGE AU PÈRE FRANÇOIS. COMINARDI

"L’ami de tous, l’ami de tous les infirmiers, de tous les médecins et spécialistes, l’ami de tous les malades est parti. L’un d’eux m’a dit que c’est la moitié de Aïn Sefra qui a disparu."

L’homme, dont tout passant pris au hasard peut témoigner de la grande générosité, celui qui ne faisait que remonter le moral des malades matin et soir, cet individu-association au service des plus pauvres, des orphelins et des plus démunis. L’homme qui luttait quotidiennement contre la maladie, la fatigue et les autres pour le bien-être de tous, le père François Cominardi est décédé le 30 avril 2005 à Bry-sur-Marne. Aussitôt la nouvelle de son décès annoncée, deux registres de condoléances sont ouverts au centre-ville de Aïn Sefra et le lendemain on a parlé d’un troisième registre à l’hôpital. On a remarqué la précipitation des gens pour témoigner sur le père des pauvres.

Depuis plus de 15 ans, il assistait et accompagnait tous les malades et toutes les naissances à l’hôpital de Aïn Sefra, faisant deux fois par jour les quatre étages, la première pour voir s’il n’y a pas de changement par rapport à la veille et la seconde pour apporter le thé, les journaux et parfois des livres et des médicaments introuvables. Beaucoup de gens croyaient qu’il travaillait à l’hôpital de Aïn Sefra. Il n’y a pas une seule famille de la région de Aïn Sefra qui peut se vanter de n’avoir pas reçu un soin ou une aide quelconque de sa part, les exceptions confirmeront la règle. Ses invitations écrites pour préparer le thé quotidien ou l’hrira du Ramadhan avec la précision de la date et de l’heure sont dans toutes les maisons de Aïn Sefra. Quand il n’y avait qu’un seul vendeur de journaux à Aïn Sefra, le père Cominardi attendait avec nous le journal des heures durant et bousculait comme tout le monde pour avoir la part des malades (10 El Khabar, 5 El Watan, 5 Chourouk, 2 Liberté, etc.), tout le monde savait que les journaux étaient destinés aux malades et tous les jours on assistait à la répétition de la bousculade du vieux au milieu des jeunes. Il était pour tous, mais seul contre tous. Il n’était prioritaire en rien et n’aimait pas le devenir, même si on le lui demandait avec insistance. Il s’intéressait à tous les malades, mais avec un peu plus d’attention aux condamnés et à ceux qui n’avaient pas de visiteurs (les militaires, les nomades, les voyageurs, les pauvres, les orphelins, les accidentés de la route et les étrangers), il s’occupait de tous comme quelqu’un de leur famille et des fois beaucoup mieux.

Quand il était au CFPA dans les années 1960, il avait beaucoup d’amis avec qui il a gardé contact jusqu’à la mort, il avait participé à tous les grands volontariats en donnant le meilleur de lui-même : construction de logements pour les pauvres victimes d’inondations, construction du bassin et des rigoles à Boumbata, terrassement du stade de foot à Mograr Tahtani, etc. Il s’intéressait à tout ce qui touchait à Aïn Sefra, les pierres écrites pour lesquelles il a sillonné tous les djebels, Sidi Bouamama, dont il a ramené les archives de guerre pour le comité de Aïn Sefra qui préparait le centenaire de la bataille de Tazina de 1881, sans oubler Isabelle Eberhardt , il aimait les djebels de Aïn Sefra, les nomades de Aïn Sefra, il ne faisait pas de différence entre les fils de ce bled, dont il connaissait tous les proverbes et dictons. Il connaissait notre histoire et préhistoire mieux que quiconque. Il parlait et comprenait parfaitement le chleuh et l’arabe, surtout la darija du coin.

Tellement il n’a jamais parlé de sa religion qu’on oubliait parfois qu’il professait une autre que l’Islam. Il assistait avec nous aux enterrements de tous ses amis et de tous les malades qu’il suivait, il n’oubliait jamais de présenter ses condoléances à tous. C’est lui qui sauva le point astronomique de la destruction lors du terrassement du terrain de l’assiette de la cité Militaire. Il a présenté des centaines de fois son travail sur la désertification à Aïn Sefra, dans les maisons, les salles de cinéma, les écoles, les FAJ, c’était un travail scientifique qui montrait par diapo l’avancée des sables et la résistance de certains arbres au désert. Il assistait et participait aux débats de toutes les activités de la jeunesse de Aïn Sefra et était en contact avec toutes les associations des ksars pour la concrétisation de leurs objectifs. Des centaines de touristes, de chercheurs, de journalistes et d’écrivains sont passés chez lui pour prendre conseil, informations ou orientations quelconque.

Quand il était directeur du CFPA de Aïn Sefra, les stagiaires en tôlerie, plomberie et maçonnerie construisaient des maisons pour les pauvres, il y en a qui sont encore habitées. Pendant la première Okadia de la wilaya, il a fait avec le professeur Youcef, Iliou, la plus riche exposition sur l’histoire et la préhistoire de la région. Aïn Sefra a perdu un trésor, un musée vivant.

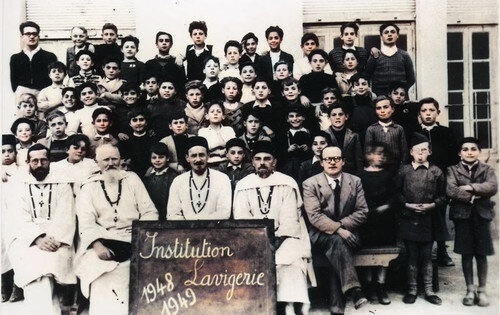

Le chercheur de Timimoun, feu Chami Chahid Nouri qui a fait pendant 30 ans des recherches, de 1966 à sa disparition en 1996, sur la préhistoire à Timimoun et qui a créé le musée qui porte son nom au CEM Bachir El Ibrahimi m’a dit un jour : « Le père Cominardi est un grand savant, travaillez avec lui. » On espère que la CRAP à laquelle le père François Cominardi a légué le fruit de ses recherches en fera rapidement une édition à titre posthume. Espérons que ses remplaçants continueront ses recherches et que les pères blancs éditent tout ce qu’il a écrit et surtout l’anthologie de la femme écrivain algérienne. En 1967, il y avait des inondations à Aïn Sefra. Le père Cominardi a pris un aveugle avec sa famille pendant un mois pour une prise en charge à l’institution Lavigerie. Le père Cominardi décida de construire des maisons pour les pauvres qui ont tout perdu dans les inondations. Le sous-préfet de l’époque l’aida pour les lots de terrain et les apprentis et diplômés de la maçonnerie se portèrent volontaires. Les maisons furent construites. , il doit être rapatrié et enterré à Aïn Sefra.

A la fin de sa vie, son âme a vogué entre deux religions et ses prières en latin, en français et en arabe sont un mélange de Jésus fils de Dieu, des Aïssa bnou Mariam et de Mohammed rassoulou Allah (QSSSL).

Mohammed El habib Chami

Le 29/06/2005

Commentaires (4)

- 1. | mercredi, 11 décembre 2024

- 2. | vendredi, 06 décembre 2024

Il méritait bien cet humble hommage

Un grand Monsieur vraiment

- 3. | vendredi, 06 décembre 2024

- 4. | lundi, 02 décembre 2024

Paix à vos âmes

Vivement que vous puissiez reprendre votre envol vers des lieux apaisants.