TEMOIGNAGES

TEMOIGNAGES

MICHEL VIEUCHANGE

Nous ne pouvions trouver, plus belle et plus pure aventure que celle de ce jeune homme, vraie figure de proue

Qu’y a-t-il d’émouvant dans les carnets de route de ce jeune homme qui a désiré d’un cœur « impétueux cet endroit sur la carte au milieu des solitudes inhumaines où d’imperceptibles italiques forment les deux syllabes : Smara. Rien ne lui coûte, la fatigue, le danger, la faim, la soif, la nourriture grossière, l’eau pourrie, la vermine, les sables et les feux de l’Enfer. Il donne tout son argent, il se confie tout seul à quelques brigands dont la langue même lui est inconnue. Il passe des heures roulé dans un ballot, lié par les quatre membres comme une bête qu’on Sacrifie. Une première tentative échoue, il recommence. » Il réussit et revient pour mourir, après avoir souffert indiciblement dans son corps vidé par la dysenterie et par l’affreux galop d’une bête elle-même à moitié morte.

N’était-ce pas payer trop cher le droit d’errer pendant deux heures dans ce village fait de quelques tas de pierres amassées par les nomades et déjà évacué par eux? Eh bien, je dis qu’importe. Smara n’est qu’un tas de pierres et on pouvait y aller à moindres frais? Je dis qu’importe. L’audace seule m’intéresse, l’audace seule est grande. Michel Vieuchange a eu l’audace de vouloir toucher le fond, le rude, le réel. Je ne puis m’empêcher de citer ici le mot d’ordre que, près de sa fin, se donnait Beaudelaire. « Etre un héros et un saint pour moi-même ». Et il ne m’étonne pas que M. Vieuchange se soit arrêté à la belle idée de Léonard : « Comme une journée bien dépensée donne une joie au sommeil, ainsi une vie bien employée donne une joie à la mort ». Au fond, tout cela se tient. Il s’agit toujours de vaincre l’Ange qui veut nous ouvrir la porte de l’invisible. C’est sa mission, mais il ne l’ouvre pas sans combat. Il ne l’ouvre pas aux indolents, aux tièdes, mais seulement à ceux qui, pour se payer un passage, ne craignent pas de foncer sur lui. M. Vieuchange dans la vie courante ignore le nom de cet invisible qu’il poursuit; Deus absconditus, disait Pascal; lui il l’appelle « Samar », mais en réalité c’est bien cela qu’il cherche. Jacob aussi ignorait le nom de l’ange : « Dis-moi, je te prie, comment tu te nommes ». Il lui répondit : « Pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit en ce lieu ». Cette bénédiction mystérieuse n’a pas été refusée à M. Vieuchange. A là fin de sa courte existence, il parle « comme jamais il n’avait parlé. Dans sa bouche comme de telles paroles sont neuves... Avec simplicité il donne son adhésion totale au catholicisme. » A cette lumière recueillons-nous un instant. Michel Vieuchange a dépouillé, d’un seul coup, de toute importance les jeux de l’intelligence et les subtilités du cœur. Dans la solitude du désert il lutte tout nu. Le héros a rompu avec la foule qui va avec bon sens et succès. La foule ne manquera pas de le trouver original et ridicule de perdre son temps à lutter sans nécessité. Mais lui, il s’est élancé et il bataille. Il se mesure. « Il ne pouvait pas faire plus. Le moment est venu pour lui • d’ouvrir la bouche et de recevoir son Dieu »,

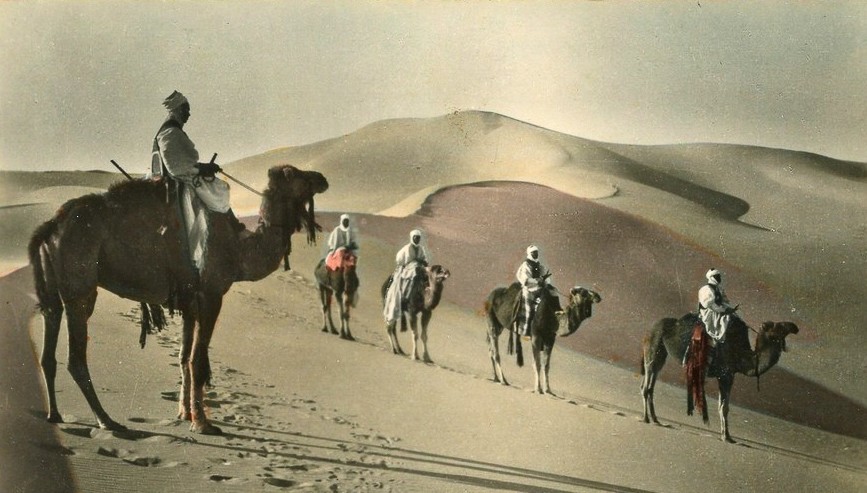

Il existait quelque part dans le grand désert hostile, des murailles accablées de soleil et d’immensité qui portaient leur mystère comme un turban, leur légende comme un poignard. Smara ! rose des sables, cité vêtue de pourpre et de bleu, que cheik Ma-el-Aïnin, Saint attardé sur la piste libre et hère, a dressée en 1898, à la gloire de son clan, sur les bords d’un oued sans eau, entre les cheveux fous d’une herbe sèche : smar (1). Il y avait à Paris, anonyme dans la foule des jeunes hommes, un des nôtres qui se refusait à rentrer dans la ronde des heures stériles, de ces heures au suc appauvri par les générations précédentes. Belle espérance que la nôtre, fils du siècle, à l’aurore de 1930 ! La facilité qui s’était emparée de la foule ayant fui, dès 1929, on se retrouvait simplement avec dix ans de plus devant une lucarne étroite, pour n’avoir pas su étayer solidement les larges baies assoiffées de lumière que d’aucuns, minoritaires voyants, avaient ouvertes sur la vie. Michel Vieuchange, à la veille de son départ pour la magnifique et terrible aventure, en était arrivé à ce point critique où, redoutant l’assaut de la stupidité collective, retrouvée au fond des verres vides après une décade de griserie et d'insouciance, l’homme qui garde au coeur assez de passion pour la lutte choisit délibérément son danger afin de le jeter par-dessus son épaule et avec lui la somme des craintes et des inquiétudes qui, à la faveur d’un demi-jour morne, menacent de s’accrocher aux basques de son habit. La passion cesse là où commence le doute. Et Mi-

(1) Smara est située sur l’oued Ouen Selouane, affluent de la Saguia-el-Hamra (rivière rouge), légèrement à l’ouest du 12 e méridien, dans la partie nord du Sahara espagnol. En 1913 le colonel Mourret, à la suite d’un raid militaire, atteignit Smara, mais il n’y séjourna pas et bientôt la cité des sables reprit son masque hostile. En 1930, lorsque Michel Vieuchange entreprit sa randonnée, le Sahara espagnol était réputé inaccessible. Le douloureux roman de maints naviguants d’Air-France en est un poignant témoignage.

chel Vieuchange pensa brusquement Smara, parce que Smara était dangereuse. Porte de sortie où l’être doit s’engager entièrement, corps et âme, sans regards en arrière, stoïque et prêt à tous les héroïsmes, pour sa libération. Le 26 août 1904, Michel Vieuchange vint au monde à Nevers, et dix-huit mois plus tard Jean Vieuchange agrandit le même cercle de famille. Dès que cela fut possible, tandis que les deux frères recevaient une première éducation religieuse, le cadet mit avec confiance sa main dans celle de l’aîné. Ensemble Michel et Jean connurent les grandes joies et les menus chagrins de l’enfance, enfance calme, bien abritée, au large de la guerre. Ils abordèrent, toujours ensemble, l'adolescence, ses satisfactions, ses tourments. Bientôt il y eut un étudiant en lettres et un aspirant médecin de plus. Ce fut le temps des premiers enthousiasmes : Flaubert, Mistral, les poètes grecs, durant que Michel s’attaquait à la licence et à l’étude de la philologie. En 1922, dans le but de poursuivre, d'étendre et même de dépasser leur expérience purement livresque, à l’instigation de Michel, les deux jeunes gens s’évadèrent à la manière classique et vinrent à Paris, première étape sur le chemin qui devait conduire Michel à la révolte, puis jusqu’au bout de celle-ci, jusqu'au bout de lui-même, dans un élan prodigieux. A Paris ce fut la découverte d’un monde de pensées nouvelles ; l’évasion réussit. Cependant, malgré l'intérêt manifeste qu’il montrait, intelligemment curieux, à la vie de l’immense cité, Michel se préoccupait avant tout de littérature. En poursuivant ses études il songeait à un roman qui ferait revivre l’Athènes du V siècle. Il y songeait tellement que l’année suivante, en 1923, il s’embarqua pour la Grèce, respira du soleil et de la liberté, ressentit un choc nouveau. A son retour à Paris il composa Hipparète, récit plein de lumière, encore imprégné de ses premières admirations mistraliennes. Ce fut la seconde étape, assez

Cn Oi^no peu décisive sans doute, mais tout de même. Déjà la personnalité de Michel était très absorbante, sa volonté inflexible, qui s’imposait d’elle-même, entraînait naturellement Jean. L’équipage était d’ailleurs absolument uni, et son effort commun. Ces deux êtres d’affection ne se dissociaient jamais, chacun pensait et travaillait pour deux. Michel transformait sans cesse en clarté et en flamme tout ce qui le touchait (2), Jean contribuait à rendre plus efficace et plus ample leur commune dépense d’énergie. Je n’ai, pour ma part, jamais vu amour fraternel aussi total. En 1926, Michel dut accomplir son service militaire et il fut envoyé au Maroc, troisième étape, ô combien décisive celle-ci ! Là-bas, au contact de la vie rude, il s’émut des contrastes que le Maghreb féodal lui offrait, il connut la vanité de l'existence conformiste européenne, il apprit les réalités de la vie, et scs relativités. Un monde bascula en lui. Il écrivit alors un essai sur l’Humanité des Villes d’Afrique, essai inédit dont je ne puis résister au désir de citer le fragment suivant, d’une éloquence aiguë : « Tout ce qui nous passe par l’esprit, habituellement, semble si vieux, si inutile, si branlant que, plein de mépris pour lui, nous nous rejetons sur une activité banale ; puis, si nous la considérons elle-même face à face, elle nous force à rire à moins que la nécessité ne lui serve de tremplin. Mais eux, ces accroupis des échopes à quelques pas de la vie intense (l’auteur observe la médina de Marrakech), ils n’ont d’autre activité que le défilement ininterrompu d’un chapelet, et ils gardent sur leurs traits une placidité immuable comme s’il y avait en eux une absolue suspension du désir. Et sur la face de ces mendiants défigurés qui se trouvent comme des spectres à l’entrée de culs de sacs et dont je vois l’extrême misère à nu, on ne décèle pas une quelconque détresse d’âme, ni dans leur main tendue, ni dans la voix monotone dont ils prennent à témoin Moulay Idriss ; mais une résignation, une incuriosité pour le passant ; aucune comparaison avec des sorts meilleurs. La détresse de leur corps est seule. « On ne cherche pas de redresser ce qui tombe, de soulager ce qui souffre. Chacun reste avec ce qu’il a. La plaie fleurit sur le visage du mendiant ; les croûtes sur la croupe des ânes. La robustesse carrée de la Kou- toubia s’élève au flanc des murs de terre en délabrement ; plus loin ils ont bâti un sanc-

(2) Nietzsche, la gaya scienza.tuaire à la mort et ils laissent la mort s’en emparer. » Déjà bouillonnaient en Michel Vieuchange les mystérieux appels qu’il allait bientôt écouter et auxquels il allait répondre par le don de tout son être. Quand il revint à Paris (son frère avait suivi, au hasard de la correspondance, l’importance du changement d’orientation qui s’était effectué en lui pendant son séjour sur la terre marocaine), il se retrouva au temps de l’espérance, de l’exaltation. Les deux frères fréquentaient peu les groupes au sein desquels se manifestait une activité spirituelle ; ils travaillaient en vase clos. Ils puisaient à l’extérieur, mais ne s’y livraient pour ainsi dire pas. Toutefois une rencontre, sur le plan de l’amitié, aida Michel à « reconnaître les siens ». Emile Benveniste l’introduisit auprès de Rimbaud, de Nietzsche, de Walt Whit- man, de Gide, de Claudel ; de ces nouveaux maîtres il tira enseignement, à divers degrés, sortant une leçon ici et là de leurs œuvres. Et il repartit en avant vers de plus larges horizons. Alors les murailles qui l’étouffaient éclatèrent : famille, patrie, religion, tout craqua ; la littérature, l’art pour l’art, lui inspirèrent un profond et compréhensible dégoût. Il semble bien que Rimbaud ait plus fortement retenti en lui, du Rimbaud visionnaire de l’immortel « bateau ivre » au Rimbaud abyssin car Michel, jusque-là spectateur, se mêla subitement de vivre, se hasarda dans la recherche de solutions plus positives, plus proches de la vie qui l’entourait. Mais il n’y pouvait résister ; on ne tient pas longtemps au centre d’un tourbillon semblable à celui qui détruisit alors nos plus belles et plus légitimes espérances. En 1929 les choses se précipitèrent, lorsque Michel commença à suffoquer dans la condition qui se dessinait, pour lui, à la faveur de ses recherches. On se trouvait devant la lucarne. Dix ans après la fin de l’effroyable conflit européen on faisait donner les héros de ce drame atroce sous les regards satisfaits des vieillards qui n’avaient point lâché les commandes. A croire que nous étions de trop.

Michel Vieuchange sentit la nécessité de se changer, de nous changer, et pour cela, d’abord de se reconnaître, de se situer, de se sonder, d’éprouver son cerveau et ses muscles dans l’accomplissement d’un acte pur, difficile. Pincement au bras de l’homme étonné, bouleversé par le spectacle de la lâcheté collective, par la déception que causait à sa jeunesse trahie (la nôtre) une foule qui reprenait sa bêtise avec les mots d’ordre que l’on avait cru brûlés par la guerre.

Dans l’attente où il se trouvait et où il avait entraîné son frère, attente de la brisure, il traquait le danger, gibier de sa volonté d’action. Bientôt, de récit en récit, il isola le nom de Rio de Oro qui est celui d'une large enclave saharienne où se sont réfugiés les derniers pillards Maures. Nul n'ignore le nombre des aviateurs qui furent massacrés ou entraînés en captivité dans cette région désertique. Sur la carte, Michel Vieuchange heurta du doigt Smara, centre où, jusqu’en 1935, se formèrent les rezzous les plus meurtriers. Contact fut pris avec la cité mystérieuse, dès cet instant. La pensée de Michel se trouvait enfermée, prisonnière entre les murs de terre rouge. Il fallait la délivrer. Pendant un an les deux frères s’exaltèrent à la prononciation des deux syllabes attractives : Smara. Pendant un an ils connurent la fièvre de la maturation, cette fièvre durant laquelle l’idée se laisse pénétrer et nourrir par les rayons de la volonté, comme un fruit par les rayons solaires. Au mois d’août 1930, Michel partit pour le Maroc où, grâce à des relations qu’il avait conservées de son séjour précédent, il entra en rapport avec le caïd Haddou, ex-lieutenant d’Abd-el-Krim, en résidence forcée à Mogador. Haddou est un vieux fennec, un rusé personnage, dont l’activité est bien limitée maintenant, mais qui, à l’époque, entretenait un commerce amical avec certains Chleuhs de la zone insoumise. Haddou ne fut pas insensible aux arguments de Michel. Rapidement l’aventure prit tournure, se mit à portée de la main. Haddou recruta des guides, et pendant ce temps, Michel écrivit ce poème : Smara, ville de nos illusions... nous marchons vers toi comme des ravisseurs, nous marchons vers toi aussi comme des pénitents, et nous dirons à l’ami ou à celle qui nous interpellera sur le chemin : je ne vous connais pas, nous marchons vers ce qui, jusqu’au bord, remplira l’aube, qui la rendra si purifiée, toutes les sources ensuite seront belles et il nous sera permis de boire, et le bruit des sources ouvertes germera dans le silence, les chairs, les cœurs malades, retrouveront le jour suave, nous sortirons armés, comme ceux qui ne craignent pas le mépris ni le sourire, vers les lieux où lutte l’homme, pour l’accomplissement de notre tâche. Puis, il fit signe à son frère, et le 1 er septembre Jean, passant par Oran, prit l’un des guides alertés par le caïd Haddou : Ahmed ben Hamou el Mahboul et le conduisit jusqu’à Mogador où les préparatifs furent aus-

Ço £Wj/ip sitôt entrepris. Il n’était pas question de réunir une importante caravane qui eut attiré l’attention des militaires peu enclins à laisser les civils accomplir des actions que le règlement leur interdit de tenter. Cela est si vrai qu’un officier me confia, sur les confins du Draà, que s’il s’était trouvé à Tiznit au moment du passage de Michel, il n’aurait pas hésité à l’enfermer et à le faire expulser... Donc, il fallait agir à l’insu de tous, prudemment. Il fut entendu que le raid se ferait en deux parties, de Tiznit à l’oued Draà, pays de sédentaires hostiles, farouches, les uns influencés par Merrebi Rebbo (le fameux pseudo-sultan bleu), les autres, les Akhsass, commandés par le Madani, chef particulièrement redouté. Puis, de l'oued Draà à Smara, à travers la zone désertique que traversaient les hardis nomades, véritables corsaires : R’gueibat, Izarguiin, Aroussiin, Aït Yogoutk, Ait Oussa, etc... Jean devait d’abord accompagner Michel ; sa qualité de médecin pouvait être d’un grand secours. Mais, outre la difficulté de se dissimuler, à deux, il fallait que quelqu’un assurât une base en zone pacifiée. Qui mieux que Jean aurait pu l’assurer ? Jean demeura donc,, après avoir accompagné Michel jusqu’au: bord de l’aventure, entre Mogador et Agadir,, et prêt à intervenir en cas de besoin, la liaison devant être effectuée par les guides de Michel. Le 11 septembre 1930, entre l’oued Massa et Tiznit, un jeune Français qui ne savait qu’une chose des populations qu’il devait côtoyer pendant plusieurs semaines, leur haine du roumi ; un jeune Français que rien, ni dans la formation, ni dans l’éducation, n’avait préparé pour cela, marchait, déguisé en femme chlah, encadré par deux couples indigènes, vers son triomphe et son martyre. Et, tout de suite, commencèrent les misères physiques et morales, les privations, la fatigue des longues étapes à pieds, le chantage dont il fut presque quotidiennement victime. Mais il supportait tout, ayant tout sacrifié, ayant tout envisagé, tout accepté, pour l'accomplis - sèment de sa tâche, même la mort. La première partie s’accomplit tout de même assez rapidement, suivant l’horaire prévu, mais à Tigilit il demeura, comme un « malfaiteur », dans l'ombre visqueuse d’une case, dans l’attente des préparatifs de départ sur Smara. Et chaque journée apporta son lot de piqûres à Michel. Marchandage des uns, menaces des autres. Libre entre quatre murs, avec sa foi et son anxiété. Enfin, la petite caravane, composée, outre

fn £W|MP Michel, de el Mahboul, du Chibani et de deux nomades, quitta Tigilit. Course au soleil, sur le reg ou la hamada, à pieds, monté en croupe sur une chamelle, ligoté dans un couffin aux passages critiques. « Celui qui, même en agissant, ne doute pas de l’action... » « Quelle satisfaction profonde me réchauffe la poitrine, me réchauffe tout entier quand je songe où j’en suis, où nous en sommes à présent — enfoncés comme un coin dans l’action, dans la chose même. Encore quelques coups de marteau et nous serons au but ». Il songeait à une préface : « Nous sommes deux qui avons fait cette chose, bien que seul l’un de nous ait pénétré dans Smara... C’est une équipe qui a entrepris et exécuté cette expédition ». Ne marchait-il pas pour nous tous ? Mais l’échec fut au bout de cette première tentative. La mauvaise volonté des guides, la fatigue, les menues blessures, un gros effort d’épreuve. Il fallut regagner Tigilit, retrouver l’ombre propice aux palabres sans fin, recommencer autre chose dans la préparation. Toutefois, le raid interrompu ne fut pas inutile ; force de l’expérience péniblement gagnée. Et puis il y eut échange de messages entre son frère et lui ; lien pour la continuité de la solution adoptée. Enfin, nouveau départ, au milieu des complots du désert sournois, du bled farouche. Et le 1 er novembre : Smara ! « En contre-bas, dans un désert sans végétation, — et c’est impressionnant cette terrible nudité, je n’aperçois, distinguant mal que comme une ville de mirage — comme des terrasses de la même couleur que le sol que je foule et une coupole jaune clair ». « Un peu plus loin, la ville apparaît tout entière : les deux kasbahs, la mosquée, les maisons à demi-détruites et, seule verdure, à droite les palmiers au long de l’oued ». « Ces rues où allèrent des hommes... « Je pense à Caillé dans Tombouctou animée. Moi, c’est la mort ». Promenade rapide, que dis-je, cavalcade de Michel, suivi de ses guides affolés, à travers les ruines prestigieuses. Photos, dessins, et surtout respiration de l’air désiré. Reprise de la pensée, délivrance ! « J’ai vu tes deux kasbahs et ta mosquée en ruines. Je t’ai vue tout entière posée sur ton socle, face au désert, déserte, dans le silence, sous l ardent soleil »... « Il ( Ma-el-Aïnin) donna une mosquée à ces hommes (les nomades) qui, errant dans le Sahara, n’avaient jusqu’à ce jour prié que

dans le vent du matin et du soir, se prosternant au hasard de leur route, sur le roc ou sur le sable »... « Trois heures seulement, j’ai erré dans tes ruines — chassé aussitôt loin de toi »... « ...En pénétrant sous le morceau de plafond délabré de ta mosquée, autrefois sainte, et pour les prosternations, que je foulais à présent en homme qui simplement veut voir, je sentis une brusque chaleur dans ma poitrine, un mouvement de mon cœur ». Et ce fut le retour à Tigilit d’abord, Tigilit où, après avoir souffert, atrocement, après avoir échappé à la faim, à la soif, aux balles des pillards, après avoir traîné son corps meurtri sur la rocaille en feu, il fut touché, dans la pénombre d’une maison de terre, froide comme un caveau. La mort donna l’accolade à ce triomphateur épuisé. Et cependant, sur la piste pénible qui le ramenait vers la zone pacifiée, il continua de noter avec précision, de prendre photo sur photo, de relever l'itinéraire. Inlassablement son esprit burinait la victoire si durement gagnée, en précisait les contours, en accroissait le prix. « La détresse de son corps était seule... » Il finit par atteindre Tiznit au milieu des pires souffrances, et il mourut à Agadir le 30 novembre. La dysenterie, l’usure de l’enveloppe charnelle mal préparée à l’effort demandé, eurent raison de lui. Peut-être méconnut-il les innombrables complots qu’en terre insoumise le paysage et les êtres, hommes et bêtes, ourdissent contre l’intrus ! Peut-être négligea-t-il trop la machine humaine ! Il fallait sans doute que cela fût, qui faisait partie de sa tâche. « Comme une journée bien dépensée donne une joie au sommeil, ainsi une vie bien employée donne une joie à la mort » (3). Il avait employé la sienne, d’un seul coup, en quelques semaines de souffrances, de stoïcisme, pour tenter de sortir de l’ornière, et de nous en sortir : « Après je dirai : voulez-vous être mes parèdres ?... Vous serez des armes. Chacun vous serez une arme ». Et encore : « Smara fini, je le sens, nos jeunesses seront accomplies, nous entrerons dans un autre âge ». Je sais des nôtres qui se souviennent ; de plus en plus nombreux ils pensent Michel Vieuchange. Marcher dans ses pas... E. ROLAND-MICHEL. (3) Pensée de Léonard de Vinci, reprise dans le « Mystère en pleine lumière », par Barrés.

v

Ajouter un commentaire